プラチナ・ジュエリーの国際的広報機関による情報サイト

Platinum Story 〜美しく輝く冬の日に〜 “雪うさぎ” vol.2

作家 小池真理子

2017/12/23

目は赤い南天の実。耳は寒椿の葉。彼は、いつもなんにもできなかったから、とぼそりと言った。なんにも、って何? うん、誕生日とかクリスマスとか、いろんな記念日にさ。

だからこれを作ってくれたの? 嬉しいし、彼らしいことだけど、と思いながら、正直なところ、胸の奥にちくりとした痛みのようなものが走っていた。それは冷たい水のような哀(かな)しみでもあった。

ありがとう、とわたしは言った。どういたしまして、と彼はにっこり笑った。溶けちゃわないように、外のデッキに出しておくよ。うん、わかった。

彼は出かけて行き、わたしは再び独りになった。炬燵(こたつ)に入り、虎毛の猫を膝に載せながらお茶をすすった。外は雪空のままだった。デッキの上の雪うさぎが見えた。泣けてきて仕方がなかった。

翌日、雪はやみ、それからしばらく晴天が続いた。デッキに射(さ)しこむ日の光は暖かかった。

それに気づいたのはいつだったろう。よく覚えていない。会社から戻り、デッキに向かう窓のカーテンを閉じようとした瞬間、わたしはあっと声をあげた。胸に勢いよくこみあげてくるものがあって、たちまち息が苦しくなった。

いつのまにか溶け始めた雪うさぎの中から、美しい青い小箱が覗(のぞ)いていた。箱は革製で、とても上等なものだった。

こわごわそれを手にとった。箱は雪のせいで冷たくなっていた。震える手で蓋(ふた)を開けてみた。

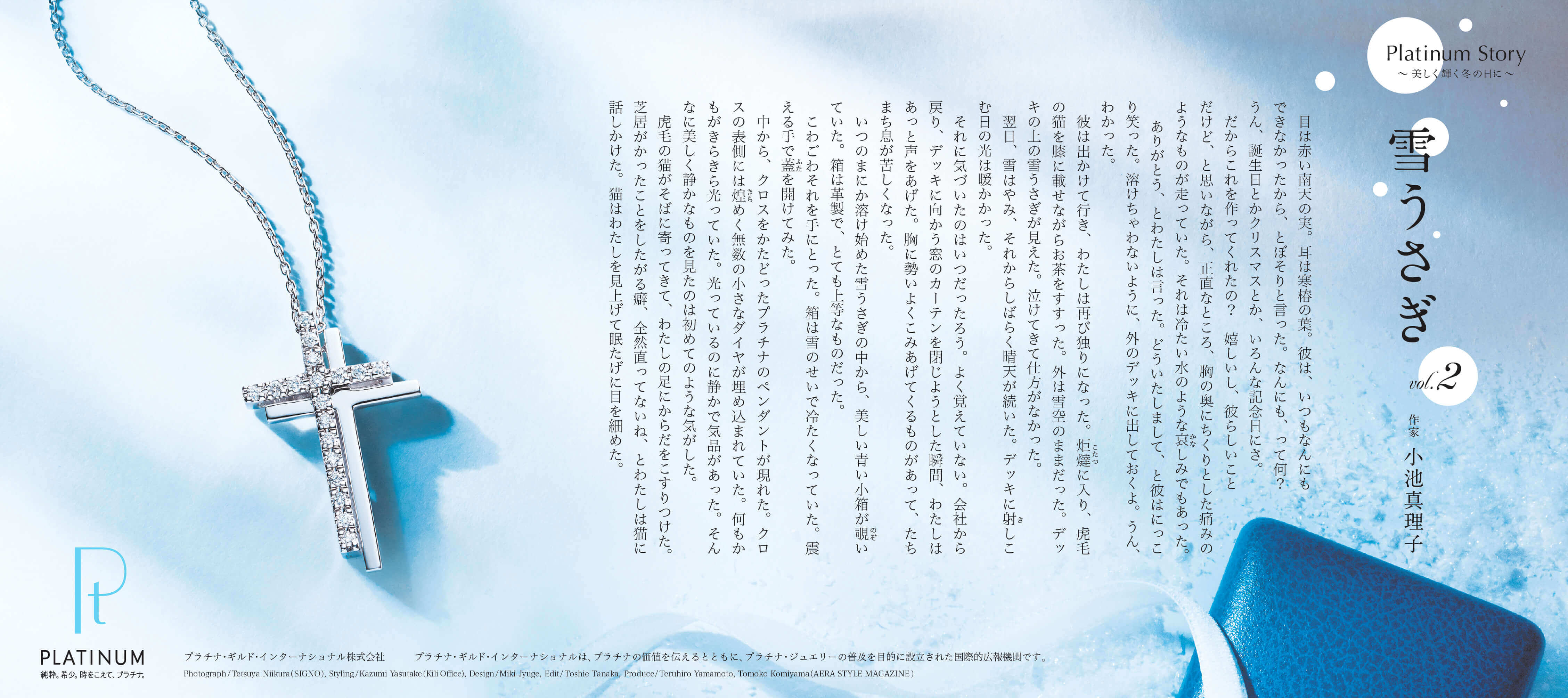

中から、クロスをかたどったプラチナのペンダントが現れた。クロスの表側には煌(きら)めく無数の小さなダイヤが埋め込まれていた。何もかもがきらきら光っていた。光っているのに静かで気品があった。そんなに美しく静かなものを見たのは初めてのような気がした。

虎毛の猫がそばに寄ってきて、わたしの足にからだをこすりつけた。芝居がかったことをしたがる癖、全然直ってないね、とわたしは猫に話しかけた。猫はわたしを見上げて眠たげに目を細めた。